La Société de Langue et de Littérature médiévales d'Oc et d'Oïl réunit les enseignants de l'enseignement supérieur et les chercheurs français et étrangers spécialistes de ce domaine. Elle a plusieurs missions :

-

développer et établir des contacts entre médiévistes littéraires et linguistes, en favorisant l’échange d’informations au niveau national et international ;

-

encourager toute initiative tendant au développement des études médiévales (langue et littérature d’oc et d’oïl) au sein de l’université et en dehors ;

-

stimuler la recherche, l’enseignement et la vulgarisation dans ces disciplines ;

-

diffuser la recherche et les travaux des jeunes chercheurs.

À cette fin, le site conjointures.org propose un annuaire des membres, des informations mises à jour régulièrement (annonces de colloques, publications, informations officielles sur les postes et l’actualité ministérielle), un fichier des thèses et des documents bibliographiques à destination de l’enseignement secondaire.

Elle publie par ailleurs la revue Perspectives Médiévales, qui est accessible depuis l’automne 2012 sur le portail revues.org et co-organise avec l’université qui reçoit son Assemblée Générale un colloque, publié entre 2010 et 2019 par les Presses Universitaires de Paris-Sorbonne et, depuis 2021, en ligne sur le site des ressources en ligne de Librairie Droz.

Les médiévistes ayant un travail d'édition en cours peuvent le signaler à la section romane de l'IRHT via le lien ci-dessous :

https://romane.hypotheses.org/travaux-dedition-en-cours

Pour adhérer à la SLLMOO, vous pouvez contacter sa trésorière, Clotilde Dauphant. L'adhésion pour une année civile est de 30 € (10 € pour les doctorants) et le règlement peut se faire par chèque ou par virement.

Pour publier une annonce (sur une manifestation scientifique, une parution, un appel à contributions, etc., ou pour demander la mise à jour ou la création de votre page d’adhérent), vous pouvez contacter le webmestre de la Société, Yoan Boudes.

Comment les Franciscains ont-ils utilisé la littérature pour diffuser leurs idées dans la société laïque entre le Moyen Âge et la première modernité ? Telle est la question posée dans le cadre du projet E2F. Dès le XIIIe siècle en effet, l’ordre franciscain apparaît comme une remarquable organisation de production et de diffusion culturelle, inscrite au cœur des réseaux du pouvoir économique et politique. Il se signale notamment par la mise en circulation d’œuvres littéraires en langue française conçues comme des supports didactiques et idéologiques accessibles au laïc éloigné du monde savant. Deux chantiers de recherche principaux sont conduits sur la durée du projet : l’établissement d’un répertoire des « Œuvres franciscaines en français », voué au catalogage systématique des textes français médiévaux d’origine franciscaine ; l’examen d’un premier corpus de textes franciscains constitué des Vies françaises de saint François et de sainte Claire d’Assise, qui fait l’objet d’une étude philologique, littéraire et bibliologique. Le projet E2F interroge ainsi la façon dont les écritures franciscaines, en configurant une forme nouvelle de « prédication littéraire », ont assuré l’élaboration et la transmission aux illitterati d’une norme dogmatique, morale, politique et spirituelle. Plus largement, il entend ouvrir la voie à un paradigme nouveau dans les études en littérature médiévale en définissant les contours d’une « franciscanité littéraire » en langue vernaculaire.

Pour consulter le programme de la journée organisée par Thibaut Radomme, cliquez ici.

Retrouvez toutes les informations en ligne sur le site de l'IHRIM.

Les Rencontres de musicologie médiévale sont proposées annuellement par le Groupe des médiévistes de la Société française de musicologie. Elles répondent au désir d’insuffler une dynamique disciplinaire, scientifique et humaine à la communauté des médiévistes français et francophones. Ces Rencontres, dont la première édition s’est tenue à Paris en juin 2021, sont un lieu d’échanges entre musicologues médiévistes, chercheurs des disciplines connexes, ainsi que divers acteurs de la musique et de la musicologie médiévales. Elles sont l’occasion d’entendre des communications pendant lesquelles sont présentés des travaux achevés, des recherches en cours ou des projets scientifiques, artistiques et pédagogiques. S’y ajoute un volet de réflexion disciplinaire sur la recherche, l’enseignement et la diffusion de la musique médiévale, mené sous forme de courtes communications, de tables rondes et d’ateliers.

Retrouvez ici l'appel à communication.

Vous pouvez envoyer vos propositions de communication à

rmm@sciencesconf.org avant le

30 juin 2025.

Louis-Patrick Bergot, L'imaginaire apocalyptique. Réception dans la littérature française des XIIe et XIIIe siècles, Genève, Droz, coll. « Titre courant », 2025.

ISBN : 978-2-600-00578-4

Bien loin de la conception cataclysmique que nous en avons, l’apocalypse est en réalité un genre littéraire qui s’enracine dans l’Antiquité judéo-chrétienne. Deux de ces apocalypses, l’Apocalypse de Jean et l’Apocalypse de Paul, ont laissé une empreinte durable dans les mentalités médiévales, car elles répondaient à deux préoccupations majeures du Moyen Âge : le Jugement collectif et le Jugement individuel. Elles ont donné naissance à un imaginaire qui a imprégné une part considérable de la littérature médiévale, jusqu’à devenir un univers mental autonome, riche de motifs, de lieux, de créatures et quelquefois d’inquiétudes. De texte en texte, cet imaginaire s’est propagé au gré de strates intertextuelles que la philologie est en mesure de démêler. Cependant, ce réseau d’interférences ne doit pas nous faire oublier que l’imaginaire apocalyptique a aussi sollicité, au fil de sa transmission, des mécanismes cognitifs tels que la compréhension, la représentation ou l’imagination.

Plus de précisions sur le site web de l’éditeur.

Julien Stout, L'auteur retrouvé. L'avènement des premiers recueils à collections auctoriales de langue française au Moyen Âge central, Genève, Droz, coll. « Publications romanes et françaises », 2025.

ISBN : 978-2-600-06591-7

Polémique, la question de l’(in-)existence de l’auteur médiéval a souvent été abordée à travers le prisme du sujet, dont l’auteur serait progressivement devenu l’avatar littéraire, régnant en maître sur le système esthétique, éditorial et juridique moderne. Pour renouveler le débat, le présent ouvrage entend contourner cette confusion téléologique entre auteur et subjectivité afin de mieux comprendre en contexte un chapitre clé de l’histoire de la notion : l’avènement, au Moyen Âge central (1100-1340), des premiers manuscrits organisés autour de figures d’auteurs francophones. Par l’analyse d’un corpus original de vingt-cinq manuscrits consacrés à dix-sept auteurs, on arguera que ces recueils sont moins le fait de consciences « proto-modernes », soucieuses de contrôler la diffusion de leur œuvre, que le fruit d’un effort éditorial collectif et planifié pour bâtir des figures auctoriales vernaculaires, et ce, dans un dialogue décapant, quoiqu’empreint de piété, avec les conceptions antiques de l’auteur.

Plus de précisions sur le site web de l’éditeur.

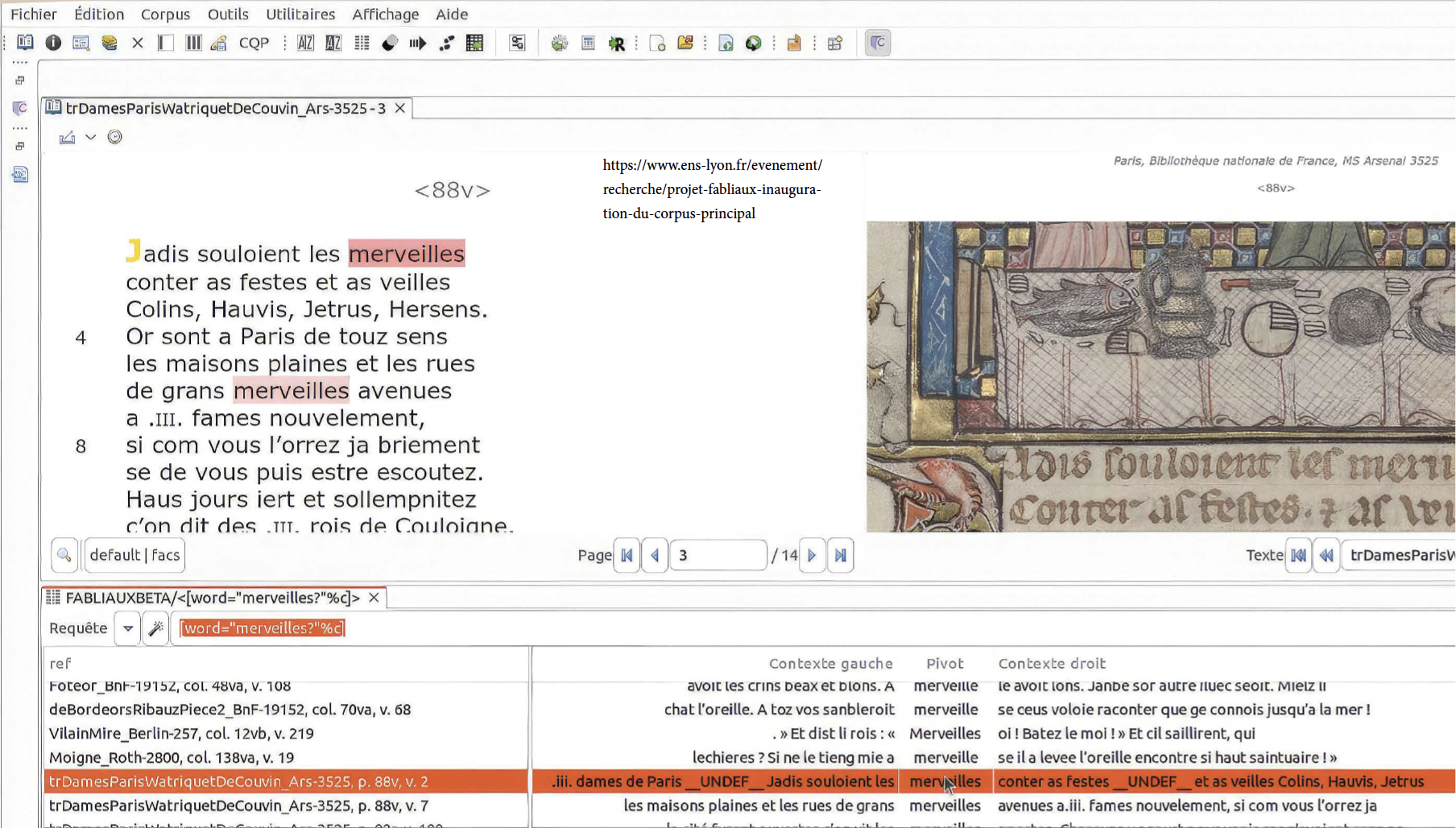

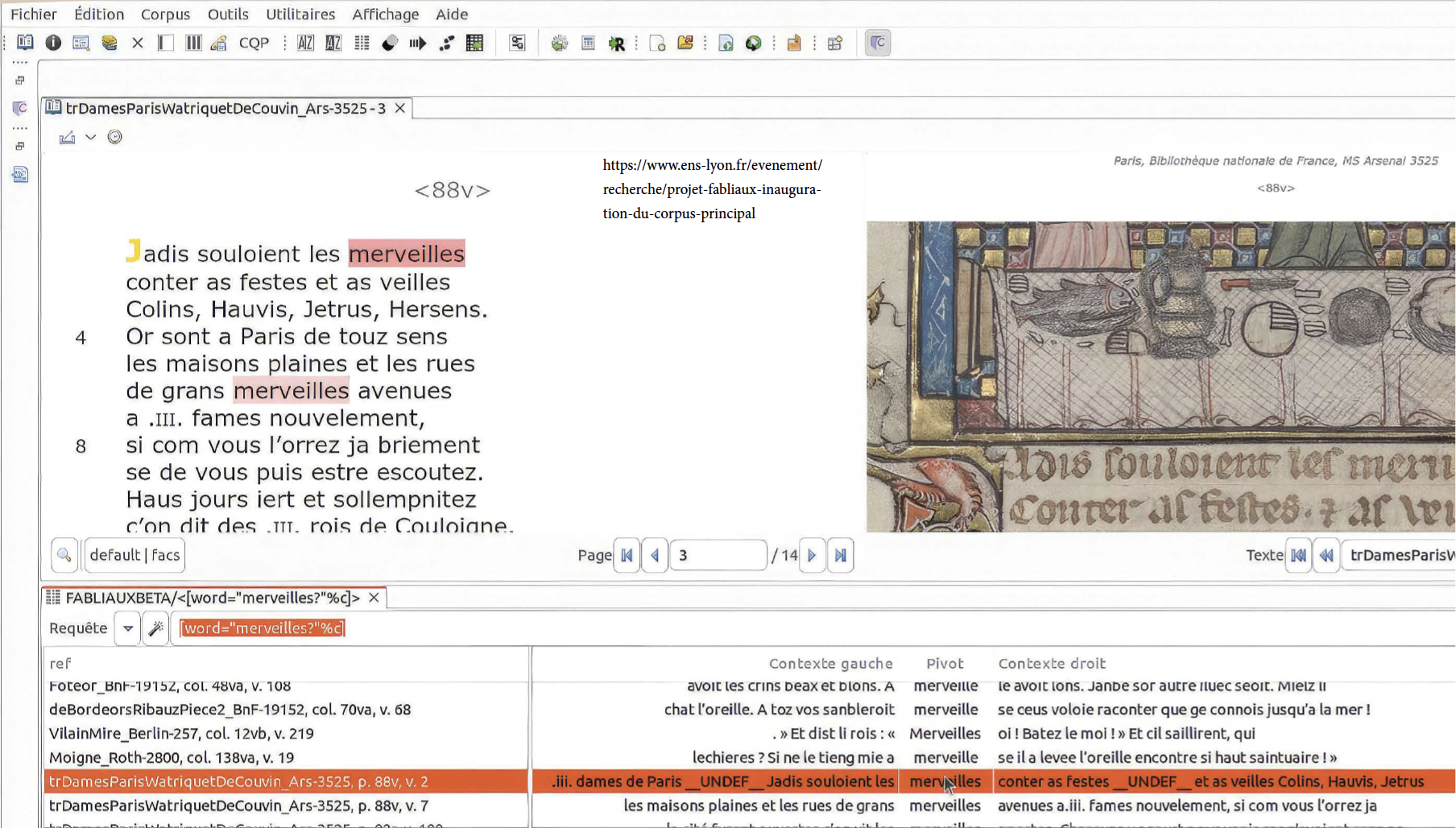

Le 25 juin 2025 aura lieu la Journée Fabliaux, à l'occasion de l'ouverture au public de la base de données contenant l'ensemble des fabliaux français du Moyen Âge, soit environ cent-quatre-vingt-dix textes. Nous présenterons le corpus primaire, les critères sur lesquels il a été établi et les fonctionnalités de recherche offertes par la Base de Français Médiéval.

Le QR code en bas à droite du programme donne accès au programme et au lien permettant d'assister aux débats à distance.

Nous annoncerons encore les travaux que nous voulons mener par la suite.

Pour consulter le programme de la journée, cliquer ici.

Retrouvez aussi toutes les informations en ligne sur le site du CIHAM

Une journée d'études consacrée aux « Masculinités bibliques » est prévue le jeudi 24 avril et se déroulera en salle Claude Simon, à la Maison de la Recherche de Sorbonne Nouvelle (4, rue des Irlandais, Paris 5e). Il sera également possible de la suivre en ligne grâce à ce lien.

Cette journée se propose d’exploiter deux faces de l’outil gender : considérer le corpus biblique dans la longue vie de sa tradition (texte, traductions, réécritures, mises en images et autres adaptations) comme un corpus où se performe le « masculin », d'une part ; étudier au plus près du fait social la construction de masculinités dans les usages de la Bible, d'autre part. Du point de vue des men studies, cette approche répond à des pistes fécondes déjà frayées par la critique. Du point de vue de la Bible et de l'exégèse, cette approche prend en compte la pluralité des usages par les groupes sociaux, qui se réalise dans des typologies variées de discours (textes littéraires et documentaires, littératures spirituelles, textes de savoirs spécialisés...)

Organisation : Emma Belkacemi-Molinier, Clara de Raigniac et Dominique Demartini, organisée avec la coordination du Réseau LIMA.GE (Littératures du Moyen Âge et Genre) ; en partenariat avec le CERAM (Sorbonne Nouvelle), l'EA 4349 Études et éditions de textes médiévaux (Sorbonne Université) et TRAME (UPJV)

Comité scientifique : Sophie Albert, Christopher Fletcher, Anne-Isabelle François, Cédric Giraud, Didier Lett, Clovis Maillet, Bénédicte Milland-Bove, Christiane Veyrard-Cosme.

Pour consulter le programme de la journée, cliquer ici.